鉅大LARGE | 點擊量:926次 | 2018年11月16日

氫燃料電池PK鋰電池

發展至今,市場上僅存的兩種電動車品類形勢十分明顯,除了部分德、美系車企處于觀望狀態,以豐田為首的眾多德日系老牌車廠投入氫燃料電池,而以特斯拉為首的新興車企則大面積站隊鋰電池。

從技術層面上看,鋰電池和氫燃料電池勢均力敵,各有優劣。

公開資料顯示,鋰電池造價成本低,商用化則更加成熟,這讓它自然成為電動車廠的首選。然而它的能量密度低、易燃、反應產物有毒、充電慢等特征也是潛在的“隱患”,尤其在量產之后,各類問題也被自然放大。

而氫燃料電池可以直接加氫,補給時間短,續航能力也能夠輕松達到500km以上,且排出物僅是水,完全無污染。這一優勢輕松力壓鋰電池,也更符合環保的理念,但氫燃料使用過程中不可或缺的反應催化劑——鉑稀有貴金屬成本極高,且氫燃料充電站造價為特斯拉超級充電站的五、六倍,其高昂的成本成為氫燃料成為商用之路的攔路虎,事實上,也沒有人愿意為環保買下這筆天價單。

相較于鋰電池,氫燃料電池技術確實過于新穎,馬斯克也一度強懟氫燃料電池。但豐田堅持認為新能源最終的贏家一定是燃料電池,因為新能源產業的正確發展歷程應當是:混動-插電式混動-電動-燃料電池。

混動技術是氫燃料電池得以發展的基礎,在混動技術上,豐田等日系車企確實已經打下了堅實的基礎。數據顯示,豐田混動車銷量已經突破1000萬輛,即便在普及度不高的中國市場,豐田的雙擎車型銷量也占其在華總銷量的10%;而在歐美市場,賣得好的雷克薩斯大多也都是混動車。

有成熟的混動技術作為基石,豐田等日系車廠的氫燃料研究看來也并非空穴來風。根據日本國內的戰略目標,氫燃料電池電動車的續航里程將延長至目前的1.5倍,達到1000公里,到2040年氫燃料的保有量將有目前的2000輛增加到300萬至600萬輛,同時車載電池的單位輸出功率將增至當下的3倍。

現在,在日本資源緊缺的國情推動下,日系廠商轉而直接去研究氫燃料電池也是合情合理。從汽車設計的理念來看,未來動力更強,車身更為輕便的氫燃料電動汽車確實有著更大的吸引力。

其實縱觀電動車的發展史,人類在電動車各類發展方向上的探索上算得上是無所不用其極,但紛紛以失敗告終,即便是上世紀八十年代的能源危機之下,汽油價格堪比“天價”之際,也極少有用戶愿意為不成熟的“環保技術”買單。

與燃油發動機并駕齊驅繁榮電動車產業如何落馬?

汽車發動機的歷史淵源,可以追溯到十八世界中期第一次工業革命時代背景下誕生的蒸汽機。正如書本中帶有蒸汽機的火車頭插畫顯示,那時的蒸汽就是機車的動力源。

瓦特改進蒸汽機成為了關鍵節點,人們稱它為全面進入蒸汽時代的標志。

不得不承認,在讓蒸汽機變小、動力變強的過程中,瓦特的設計起到了關鍵作用。他改進的蒸汽機成功的將冷凝與氣缸做了分離,讓動力源可以擺脫笨重蒸汽罐的限制,為其應用到更小更輕便的民用車埋下了伏筆。后來著名的風冷發動機就得益與此。

因為瓦特的改進,現代發動機的前身初露,但是在此之后,在氣缸的數量、點火裝置的發明和合適燃料的選擇上,工程師們花費了數百年。期間僅在燃料的選擇上,發明家們就試遍了火藥、煤氣、氫氣等各種燃料,經歷起起伏伏,最終才落在汽油技術上。

19世紀接近尾聲,卡爾·本茨向世界宣告研制出第一輛燃油汽車,引起了不小的轟動,彼時,燃油汽車終長成。但沒人意識到,量產后出現的產能不足、故障多、維修困難且行駛里程短等諸多問題才成為真正的阻礙,燃油汽車的發展因此受壓制,人們甚至一度嘲笑它連馬車都取代不了。

同一時期,確切來說要早上幾年,法國工程師古斯塔夫·特魯夫向世界展示了第一輛預量產電動三輪車,動力源采用的是鉛酸電池。

相比之下,電動車啟動優雅,安靜無味,它一出場就比燃油汽車“高貴”,備受當時貴族們的喜愛,而燃油車更像是一頭會吐黑煙的“怪物”存在。

當時,電動車的定位是高端市場,技術過于新穎,多數企業選擇觀望,少數企業轉而擁抱這一新興市場。由此,電動車產業被催生。

1899年4月,CamilleJenatzy駕駛了一輛外形如火箭般的JamaisContente登場,并以106公里/小時刷新了當時汽車的最高時速,引眾人側目。

如眾人所料,這一驚人之舉把電動車產業推向了新的高度。盡管因為設計缺陷,JamaisContente最終無疾而終。但即便今天,透過它看這短短十余年的電動車發展史,依然驚嘆它發展的迅猛之勢。

七個月后,奔馳創始人之一、汽車鼻祖戈特利布·戴姆勒去世,如火上澆油,本就根基不穩的燃油汽車產業岌岌可危。

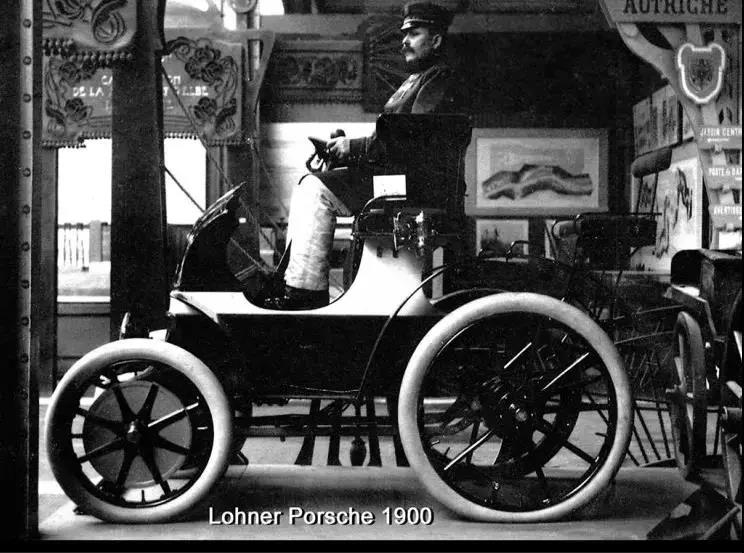

同年,年僅二十五歲的波爾舍正式推出了第一輛真正意義上的純電動車,即參加過當年Semmering比賽的山地賽車LohnerPorsche。他為這臺車兩只前輪各安裝一個輪轂電機直接驅動車輪,并搭配了一套電機與車輛間的低摩擦直傳系統,讓電池組為電機供電。

第一次將電動輪軸與前輪驅動結合,波爾舍的這一設計讓每個前輪電機功率達到1.9-2.6kW(2.58Ps-3.5Ps),輸出瞬時動力最大可達5.2kW(7Ps)。這讓動力傳輸效率大大優于當時的燃油內燃機汽車,驚艷四座。

自此,電動車產業開始進入爆發式增長狀態。

好的汽車設計師對技術有著獨特的審美,也正是具備天才獨有的“嗅覺”,波爾舍看見了汽油這一燃料的魅力。

喜歡改裝車的汽車愛好者都知道,想要車速和整車穩定性有顯著的提升,“輕量化”處理常常是車友們的首選。但在電動汽車身上,這一問題很難得到有效緩解。當時,保時捷車上74節80V的鉛酸電池重量就高達1.8噸,讓續航里程和車速的提升受阻。

自然而然,波爾舍想要借助改善設計來削減電池的數量。

1901年,LohnerPorscheMixte混動版本推出。波爾舍為這臺車加入了一臺5.5L的四缸發動機,然后利用傳統軸為發電機供能。借助這一設計,波爾舍成功把這一四驅電動車重量控制在了1.2噸以內,極大程度上減少了對電池組的依賴。

憑借Mixte版本,LohnerPorsche也連續刷新了多項奧地利賽車速度記錄,并在全國拉力賽中連續奪得兩屆冠軍,波爾舍也因此獲得了奧地利最高汽車工程師獎項。

之后,LohnerPorsche不斷被市場驗證,收獲認可,其性能以及續航表現也在持續提升。與當時內燃機汽車相比,以電力為主要傳輸的動力技術在續航、性能、平順性等方面都更具優勢,這也讓很多歐洲地區皇室在選擇專用車時徹底淘汰掉了馬車。

這一混合動力設計成功壓制了內燃機技術長達30年。1911年,紐約時報將電動汽車列為“理想化車型”,因為它更干凈,更安靜,同時也比汽油引擎車輛更經濟。

數據顯示,至1915年,美國的電動汽車年產量5000輛,保有量達到5萬輛。20世紀20年代初,蒸汽汽車占40%,電動汽車占38%,燃油汽車只占22%。

短短三十年,憑借技術的優越性,電動汽車市場占有率大幅超越燃油汽車,進入了第一個黃金時代。

發展到后來,除德國汽車廠商,美國的AnthonyElectric、Baker、Columbia、Anderson、Fritchle、Studebaker、Riker都相繼生產推出過很多電動車型。用戶甚至可以購買不帶電池的車,然后從電力公司購買可更換的電池,后續只需繳納電費和月服務費,就可以保證自己的車輛得到完善的定時維護以及充足的電力,這項服務從1910到1924年間變得非常流行。

由此看來,電動車產業上下游都發展到一種相對穩定而繁榮的狀態。但此時,大洋彼岸正在發生微妙的變化。

隨著美國經濟的急速發展,公路網絡逐漸完善;同時德克薩斯、俄克拉荷馬和加利福尼亞等大油田也被陸續發現,汽油價格降低,燃油汽車產業獲得了持續增長的動力支撐。

在這一時代背景下,燃油汽車獲得的最大益處就是成本被大幅降低。最終,在消音器、電力啟動系統、四沖程發動機技術陸續完善的狀態下,至二十世紀三十年代,內燃機汽車以1/5的價格優勢徹底“消滅”了電動車。

隨后,第二次世界大戰又在某種程度上促使燃油汽車進一步發展。而后幾十年,電動汽車技術一直都存在各大工廠的實驗室里,再未出現。

直到1973年,因中東戰爭,第一次石油危機爆發。各國政府再次大資金投入和推動新能源汽車(主要為電動汽車)的發展,為此,美國還召開了第一次國際電動汽車會議,并展出了一百多輛電動汽車。整個產業開始復蘇。

在政策利好的大環境下,日本、巴西、美國、西班牙、德國等國家紛紛做了混合動力、酒精、液態氫、鋅氯、太陽能等新型電池的研發和嘗試,但最終紛紛伴隨危機解除,以“失敗”告終。

里程數無法提高、車身重量過重、成本高等一系列“亙古”的問題始終存在,這一場因政治帶動起來的新能源汽車產業第二次輝煌也終暗淡。

新能源汽車發展起起伏伏,最終敵不過成熟的技術、高效的能耗比和商用量產等一系列自然而然的選擇。

目前,國際上普遍認為,在新能源領域,電動車是短期內的理想車型,而最終一定會走向氫燃料電池汽車。然一如燃油發動機技術對當時汽車行業的顛覆,技術本身的最終完善才將決定未來市場的走向。

如此看來,若真如豐田所料,特斯拉更注重當下,豐田則更看重未來。而透過歷史發展反觀當下,未來很長一段時間內,汽車市場將會百花齊放,各類動力源并存,直到恰好成熟而適用的技術出現。

上一篇:鋰離子電池和鋰硫電池有什么區別

下一篇:動力電池與普通電池之間的區別